Генезис, классификация, состав и свойства черноземов

В. В. Докучаев назвал черноземы «царем почв» в связи с их высоким плодородием. О происхождении черноземов существуют различные гипотезы и теории. Одни исследователи склонялись к морскому происхождению черноземов, то есть рассматривали их как морской ил, оставшийся после отступления Каспийского и Черного морей. Другие ученые считали чернозем продуктом переотложения ледниковым морем и айсбергами черной юрской сланцевой глины. Затем была выдвинута теория болотного происхождения чернозема, согласно которой черноземная зона в прошлом представляла собой сильно заболоченную тундру. При дренировании территории с наступлением теплого климата происходило разложение болотной и тундровой растительности, болотного ила и поселение наземной растительности, в результате чего и сформировались черноземы.

Более точные представления о происхождении чернозема принадлежат М. В. Ломоносову, который в работе «О слоях земных» (1763) писал, что чернозем — не первообразная и не первозданная материя, но произошел от согнития животных и растительных тел со временем.

Теорию же растительно-наземного происхождения черноземов высказал Ф. Рупрехт в труде «Геоботаническое исследование о черноземе» (1866). Он рассматривал возникновение черноземов как результат поселения травянистых растений и накопления перегноя при их разложении, не придавая значения другим почвообразовательным факторам.

П. А. Костычев в работе «Почвы черноземной области России» (1886) отводил особую роль корневым системам травянистых растений в накоплении гумуса.

В. Р. Вильяме считал, что генезис черноземов — результат развития дернового процесса под луговыми степями.

Происхождение черноземов на научной основе было доказано В.В.Докучаевым в труде «Русский чернозем» (1883). Он считал образование черноземов результатом накопления в горной породе перегноя «от согнивания травянистой степной, а не лесной растительности, при влиянии климата, возраста страны, растительности, рельефа местности и материнских пород». Тип растительности, темпы ее развития, характер и скорость процессов разложения растительных остатков он связывал с климатом.

В последующем Черноземы изучали многие исследователи (Н. М. Сибирцев, И. В. Тюрин, П. Г. Адерихин, Е. А. Афанасьева, Е. А. Самойлова, М. М. Конокова и др.), трудами которых установлено, что черноземы — почвы, сформировавшиеся под многолетней травянистой растительностью лесостепи и степи в условиях непромывного или периодически промывного водного режима. Ведущим процессом почвообразования является интенсивный дерновый процесс, в результате которого развивается мощный гумусово-аккумулятивный горизонт А, накапливаются питательные элементы и оструктуривается почва.

Травянистое сообщество состоит преимущественно из злаков и разнотравья с мощной сетчато-мочковатой корневой системой.

Ежегодный опад составляет 20...30 т/га, большая же его часть (65...75 %) приходится на корневую массу, которая богата белковым азотом, основаниями (кальцием, магнием). Опад разлагается в основном спорообразующими бактериями и актиномицетами при достаточном доступе кислорода, оптимальном увлажнении, без интенсивного выщелачивания в нейтральной среде. Ежегодно с опадом поступает 600... 1400 кг/га азота и зольных элементов. Зольность опада 7... 8 %.

Весной при достаточном количестве влаги органическое вещество быстро разлагается, высвобождаются элементы питания растений. Летом запас влаги снижается до влажности завядания. В таких условиях приостанавливается минерализация органических остатков, вследствие чего образуется и накапливается гумус. В связи с неглубокой фильтрацией вод атмосферных осадков питательные элементы аккумулируются в верхних горизонтах. Закреплению гумуса способствует кальций. Зимнее охлаждение и замораживание почв также способствуют накоплению гумуса, так как при низких температурах происходит денатурация гумуса. Летом в период иссушения и зимой во время промерзания гумусовые вещества закрепляются, усложняются. В их составе преобладают гуминовые кислоты и гуматы кальция, приводящие к образованию водопрочной зернистой структуры. Этому способствуют и карбонатные почвообразующие породы, высокая зольность растительных остатков, насыщенность золы основаниями. Наиболее благоприятные условия черноземообразования характерны для южной части лесостепи. В степях отмечается дефицит влаги, уменьшается количество поступающего опада, следовательно, интенсивность гумусообразования снижается.

Классификация черноземов впервые была дана В. В. Докучаевым, который выделил их в самостоятельный тип и подразделил на водораздельные, склоновые и террасные. Большое внимание классификации черноземов уделяли Н. М. Сибирцев, С. И. Коржинский, Л. И. Прасолов, П. Г. Адерихин и др. Наиболее подробно эта проблема освещена в многотомном издании «Черноземы СССР». В настоящее время черноземы объединены в фации: теплые южноевропейские, умеренные восточноевропейские, холодные западно- и восточносибирские, глубокопромерзающие восточносибирские. Фации зоны подразделяются на подзоны-подтипы: в лесостепи — оподзоленные, выщелоченные, типичные, а в степи — обыкновенные и южные черноземы. Оптимальные условия для образования черноземов складываются в южной части лесостепи (типичные черноземы), где сосредоточено наибольшее количество растительной массы и установился благоприятный гидротермический режим.

На виды черноземы подразделяют по мощности гумусового горизонта, по содержанию гумуса и по степени выраженности сопутствующего процесса. По мощности гумусового горизонта (А + АВ) черноземы делят на сверхмощные (более 120 см), мощные (80... 120 см), среднемощные (40...80 см), маломощные (25...40 см), очень маломощные (менее 25 см). По содержанию гумуса выделяют тучные (более 9 %), среднегумусные (6 %...9 %), малогумусные (4 %...6 %), слабогумусированные (менее 4 %) черноземы. По степени выраженности сопутствующего процесса черноземные почвы могут быть слабо-, средне- сильносолонцеватые; слабо-, средне-, сильновыщелоченные и т. п.

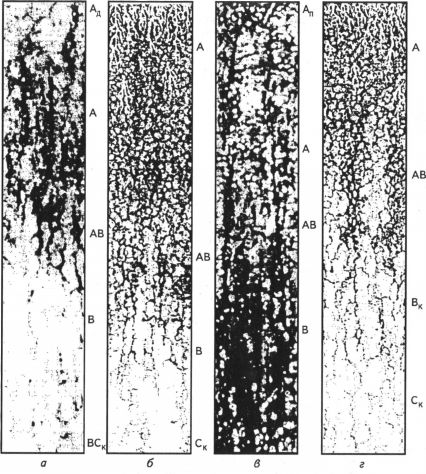

Профиль черноземов в обобщенном виде имеет следующее морфологическое строение: Ад — степной войлок мощностью до 5 см, состоит из корней и переплетенных стеблей трав на целине, в пахотных почвах отсутствует; А — гумусово-аккумулятивный горизонт мощностью 40...130 см и более, темно-серого или черного цвета, зернистый или зернисто-комковатый, с бусами на корнях растений; АВ — переходный темно-серый гумусовый горизонт, зернисто-комковатый по структуре, с заметным побурением книзу горизонта или с темно-бурыми пятнами; В — горизонт гумусовых затеков мощностью 40...80 см, буровато-серый, комковатый, часто подразделяется по структуре и степени гумусированности на подгоризонты В1, В2, В3; в этих горизонтах присутствуют карбонаты кальция в виде псевдомицелия, журавчиков, белоглазки (за исключением сильновыщелоченных и оподзоленных черноземов); ВСК — иллювиально-карбонатный переходный к почвообразующей породе горизонт, буровато-палевый, комковато-призматический; С — палевая почвообразующая порода с карбонатными выделениями, а в южных черноземах и с гипсом. По всему профилю встречаются кротовины, переходы между горизонтами постепенные.

Черноземы оподзоленные (рис., а) развиты под широколиственными травянистыми лесами на лёссовидных и покровных суглинках, лёссах. Мощность гумусового горизонта (А + АВ) варьирует от 30...50 см (холодная западная и среднесибирская фации) до 70...100 см (теплая южноевропейская фация). Горизонт А преимущественно темно-серый, зернистой структуры, а при распашке — комковатой. В горизонте АВ наблюдается седоватый оттенок (белесоватый налет кремнеземистой присыпки SiО2 на структурных отдельностях). Горизонт В имеет ореховатую или ореховато-призматическую структуру, на гранях структурных отдельностей отмечаются коричневые пленки, гумусовые примазки, кремнеземистая присыпка; более плотный, с постепенным переходом в почвообразующую породу С. Почвы вскипают с глубины 130... 150 см. В горизонте ВСК содержатся карбонаты в виде известковых трубочек, журавчиков, дутиков.

Черноземы слабооподзоленные имеют кремнеземистую присыпку в нижней части горизонта АВ и в горизонте В, а средне-оподзоленные — по всему гумусовому слою и в горизонтах В1, В2.

Черноземы оподзоленные подразделяют на основные роды: обычные, слитые, слабодифференцированные, бескарбонатные.

Реакция верхних горизонтов слабокислая или близкая к нейтральной (рН 5,5...6,5). Емкость поглощения составляет 30...50 мг • экв/100 г почвы; почвенный поглощающий комплекс насыщен основаниями, а в горизонте АВ содержится обменный водород (до 3 %). В горизонте А присутствует 5... 12% гуматного гумуса. В горизонте В наблюдается увеличение содержания ила.

Черноземы выщелоченные (рис., б) формируются под разнотравно-злаковой растительностью. В их профиле хорошо выражен темно-серый гумусовый горизонт А. Он рыхлый или слабо уплотненный, имеет комковато-зернистую структуру. В этом горизонте отсутствует белесая кремнеземистая присыпка. Горизонт АВ мощностью от 30...50 см в восточносибирской фации до 80... 150 см в теплой фации, темно-серый с буроватым оттенком. Под ним залегает уплотненный буроватый бескарбонатный горизонт В мощностью 20...50 см, с гумусовыми затеками, примазками и пленками по граням комковато-ореховатой или комковато-призматической структуры; переход постепенный. Горизонт ВСК — иллювиально-карбонатный, палевый, уплотненный, ореховато-призматический, с выцветами, прожилками, мицелиями, мучнистыми скоплениями, журавчиками карбонатов. Ск — палевая карбонатная почвообразующая порода. Гипс и легкорастворимые соли отсутствуют.

Выделяют следующие виды выщелоченных черноземов: слабо-выщелоченные (линия вскипания проходит не более чем в 20 см от нижней границы АВ), средневыщелоченные (на глубине 20...50 см от границы гумусового слоя), сильновыщелоченные (ниже 50 см от границы АВ). Особенностью этих почв является отсутствие свободных карбонатов в горизонтах А и АВ.

Черноземы типичные (рис., в) образуются под разнотравно-злаковой растительностью на лёссах, лёссовидных и покровных суглинках. Они характеризуются большой мощностью гумусового слоя — от 50...70 см (холодная фация) до 100... 190 см (теплая фация), присутствием карбонатов в форме мицелия, известковых трубочек в горизонте АВ. Чаще карбонаты наблюдаются с глубины 60...70 см. Горизонт А мощностью до 130 см, черный или серовато-черный, зернистый, а АВ — темно-серый с едва заметным буроватым оттенком, часто с более темными затеками. Ниже АВ залегает серовато-бурый уплотненный иллювиально-карбонатный горизонт Вк с языками и затеками гумуса, комковато-призматической структуры, с карбонатами преимущественно в виде мицелия, выцветов, журавчиков. Этот горизонт постепенно переходит в горизонт ВСК — палево-бурый, переходный к породе, со значительным количеством карбонатных прожилок и журавчиков. Ск — карбонатная, почвообразующая порода палевого цвета. Гипс и легкорастворимые соли отсутствуют во всем профиле почв. В почвах много кротовин.

Черноземы обыкновенные (рис., г) распространены под степной разнотравно-типчаково-ковыльной растительностью. Эти почвы по сравнению с типичными черноземами менее мощные. Их гумусовый горизонт колеблется от 35...45 см (холодная восточносибирская фация) до 80... 140 см (теплая фация). Почвы имеют буроватый оттенок на общем темно-сером фоне и комковатую структуру горизонта АВ. Горизонт В (гумусовых затеков) часто совпадает с карбонатным горизонтом или Вк, или ВСК. Структура этого горизонта призматическая, цвет буровато-палевый. Карбонаты представлены пятнами белоглазки и псевдомицелия, мучнистой пропитки. Иногда на глубине 200...300 см выделяются легкорастворимые соли и гипс. Ск — палевая карбонатная почвообразующая порода. В профиле почв много кротовин.

Рис. Строение профиля чернозёмов: а — оподзоленного; б— выщелоченного; в — типичного; г — обыкновенного; д - южного

Черноземы южные (рис., д) сформировались под типчаково-ковыльной степной растительностью. Они имеют небольшой гумусовый слой (от 25...30 до 70...80 см). Горизонт А мощностью 20...30 см, темно-серый с коричневым оттенком, комковатой и зернисто-комковатой структурой. Горизонт АВ (30...40 см) буровато-темно-серый, ореховато-комковатый, уплотненный. Ниже залегает карбонатный горизонт Вк, бурый с потеками гумуса, уплотненный, ореховато-призматический, содержащий мицелии, выцветы, мучнистые выделения карбонатов. ВСК — буровато-палевый иллювиально-карбонатный горизонт, уплотненный, призматический, с большим количеством белоглазки. С — палевая карбонатная порода, с глубины 150...200 см встречаются выделения гипса, а с глубины 200...300 см — легкорастворимые соли. В профиле почв наблюдаются кротовины.

Предкавказские черноземы образуют своеобразную группу. Они имеют с поверхности темно-серую с коричневатым оттенком окраску, мощный гумусовый горизонт (120... 150 см и более). Эти почвы вскипают уже в горизонте А.

Лугово-черноземные почвы развиваются в условиях повышенного увлажнения на слабодренированных равнинах, в пониженных элементах рельефа (депрессиях, лощинах, лиманах) под злаково-разнотравной растительностью. Грунтовые воды залегают на глубине З...6м. Лугово-черноземные почвы относятся к полугидроморфным аналогам черноземов. Они отличаются более темной окраской гумусового горизонта, повышенной гумусностью, растянутостью гумусового горизонта, наличием глубинной глееватости.

По типу водного режима, степени выраженности гидроморфизма почвы подразделяют на подтипы: луговато-черноземные и лугово-черноземные.

Луговато-черноземные почвы формируются в результате повышенного временного поверхностного увлажнения при глубоком залегании грунтовых вод (4...7 м). Профиль имеет следующее строение: А — гумусово-аккумулятивный горизонт, черный или темно-серый, зернистый, рыхлый, с повышенной мощностью по сравнению с черноземами, содержит массу корней, кротовины; переход постепенный; АВ — нижний гумусовый горизонт, темно-серый с буроватым оттенком, зернистый или комковато-зернистый, рыхлый, содержит много корней растений, кротовины, иногда в нижней части наблюдаются псевдомицелии карбонатов. Общая мощность горизонтов А + АВ колеблется от 50...80 до 100...120 см; В — неоднородноокрашенный (бурый с большим количеством темно-серых, буро-серых гумусовых затеков в виде языков до глубины 100... 150 см) переходный горизонт, ореховатый и призматически-ореховатый, может содержать карбонаты в виде псевдомицелия, кротовины, корни растений; Ск — почвообразующая порода желто-бурого и палевого цвета, встречаются псевдомицелии, примазки карбонатов, с глубины 2...3 м наблюдаются ржаво-охристые пятна.

На виды почвы подразделяют по мощности, содержанию гумуса и сопутствующим процессам как черноземы.

Для южноевропейских черноземов (Молдавии, юга Украины, Предкавказья) в связи с теплым и мягким климатом характерны интенсивный биологический круговорот, большая перерытость профиля в результате деятельности дождевых червей, периодическое промывание профиля. Эти почвы отличаются большой мощностью гумусового горизонта при невысоком содержании гумуса (менее 8 %), отсутствием легкорастворимых солей и гипса, обильной карбонатностью в виде налетов, паутинок, жилок и пр. в верхних горизонтах и мицеллярных форм в нижних. Мицеллярные формы карбонатов свидетельствуют о миграции, сезонной пульсации их в почвах. Эти почвы называют «мицеллярно-карбонатными».

В черноземах восточноевропейской группы в связи с более сухим и холодным климатом мощность гумусового горизонта меньше, а гумуса содержится больше (7...12%); профиль промыт от легкорастворимых солей лишь в лесостепи, тогда как в степях на глубине ниже 2 м наблюдаются новообразования гипса.

Для черноземов Западной Сибири характерны глубокие потеки гумуса по трещинам, образующимся при замерзании почв, высокое содержание гумуса (до 10...14 %) с быстрым уменьшением его количества с глубиной, а также присутствие гипса в степной части.

В Восточной Сибири биологический круговорот элементов значительно подавлен низкими температурами, поэтому содержание гумуса в них невелико (4...9 %), мощность гумусового горизонта незначительная. Эти почвы часто называют малокарбонатными или бескарбонатными, так как в них содержится мало карбонатов (мучнистые) или они совсем отсутствуют.

Гранулометрический состав почв зависит от почвообразующих пород и изменяется от супесчаного до глинистого, однако доминируют суглинистые разновидности.

Для черноземов характерно отсутствие заметных изменений гранулометрического состава при почвообразовании. Только в оподзоленных и в выщелоченных черноземах наблюдается увеличение количества фракции тонкой пыли вниз по профилю. Во всех почвах по сравнению с почвообразующей породой профиль обогащается илом. В составе ила южноевропейских черноземов доминирует монтмориллонитовая группа, гидрослюд содержится менее 25 %, каолинит не отмечается. В восточноевропейских черноземах преобладают гидрослюдистые минералы и гидрослюдисто-монтмориллонитовые смешаннослойные образования. В очень небольшом количестве присутствуют минералы каолинитового и хлоритового типа. Микроморфология глинистого вещества находится в тесной связи с глубиной залегания карбонатов в профиле. В почвах, в которых карбонатный горизонт следует за гумусовым, глинистое вещество скоагулировано вместе с гумусом и закреплено. Опускание карбонатного горизонта влечет за собой пептизацию глины и некоторое передвижение ее по профилю.

Черноземы характеризуются рыхлостью, высокой влагоемкостью, хорошей водопроницаемостью. В структурном составе целинных черноземов доминируют водопрочные зернистые агрегаты, что особенно ярко проявляется у типичных, выщелоченных и обыкновенных черноземов. Оподзоленные и южные черноземы содержат меньше водопрочных агрегатов. При использовании черноземов в сельском хозяйстве происходит уменьшение содержания комковато-зернистой, зернистой, пылеватой фракций, снижение водоустойчивости и уменьшение размеров структурных отдельностей.

Черноземы характеризуются высоким содержанием гумуса в гумусово-аккумулятивном горизонте А, которое постепенно уменьшается с глубиной, за исключением почв Восточной Сибири (табл.). Количество гумуса в черноземах колеблется от 3...5 % (запасы составляют 270...300 т/га) в южных до 5...8 % (450...600 т/га) в типичных южноевропейской группы, от 4...7 % (300...450 т/га) в южных до 8...12 % (600...750 т/га) в типичных восточноевропейских, от 4...6 % (200...300 т/га) в южных до 10...12 % (450...500 т/га) в типичных Западной Сибири, от 3,5...5,0 % в южных до 5...7 % (200...300 т/га) в выщелоченных Восточной Сибири. В составе гумуса горизонтов А и АВ преобладают черные гуминовые кислоты, связанные с кальцием. Количество гуминовых кислот, связанных с R2O3 и глинистой фракцией, незначительно. Отношение Стк : Сфк = 1,5...2,6. В черноземах по сравнению с другими почвами фульвокислоты самые светлые, с наименьшей оптической плотностью и незначительным содержанием агрессивной фракции.

Реакция почв — слабокислая или близкая к нейтральной в гумусовых горизонтах выщелоченных и оподзоленных черноземов или нейтральная и слабощелочная в черноземах других подтипов. В нижних горизонтах реакция почв преимущественно слабощелочная, реже щелочная.

Содержание и запасы гумуса в черноземах

| Зона | Чернозем | Содержание гумуса, % | Запас гумуса, т/га | |

| Южная часть Европы | Южный | 3...5 | 270.. | .300 |

| Типичный | 3...8 | 450.. | .600 | |

| Восточная часть Европы | Южный | 4...7 | 300.. | .450 |

| Типичный | 8...12 | 600.. | .750 | |

| Западная Сибирь | Южный | 4...6 | 200.. | .300 |

| Типичный | 10...12 | 450.. | .500 | |

| Восточная Сибирь | Южный | 3,5...5 | 200.. | .250 |

| Выщелоченный | 5...7 | 200.. | .300 | |

Черноземы обладают высокой емкостью поглощения (50...70 мг • экв/100 г почвы для суглинистых разновидностей), значительной насыщенностью поглощающего комплекса основаниями, высокой буферностью. В составе обменных катионов доминирует кальций, затем магний (15—20% от суммы). В оподзоленных и выщелоченных черноземах в поглощающем комплексе присутствует водород. В обыкновенных и южных черноземах в составе поглощенных катионов кроме кальция присутствует натрий, увеличивается содержание магния.

Почвы характеризуются значительным валовым содержанием питательных веществ. Например, в типичных тяжелосуглинистых черноземах количество азота достигает 0,4...0,5 % (10...15 т/га), фосфора — 0,15...0,35 %. Содержание подвижных форм питательных элементов зависит от климата, приемов агротехники и возделываемых культур. Наибольшее количество их содержится в пахотном слое окультуренных черноземов.